ベースと機材と私 その9

- FUJIGEN NCJB-EC/TT-AL/SBL(ベース)

- HISTORY ZJS-CFS(ベース)

- 足元関係

- TC ELECTRONIC PolyTune 3(チューナー)

- MOOER Graphic B(イコライザ)

- L.R.Baggs Stadium Electric Bass D.I.(DI、オーバードライブ、コンプレッサ)

- MOOER Ensemble Queen(コーラス)

- Noah'sark DC-STICK(パワーサプライ)

- CUSTOM AUDIO JAPAN(シールド)

- ELIXIR NANOWEB(弦)

- Jim Dunlop Tortex Triangle 0.88(ピック)

- IGiG G315B(ケース)

- CRESCENDO / Woodwind(イヤープラグ/耳栓)

FUJIGEN NCJB-EC/TT-AL/SBL(ベース)

| 改造前 | 改造後 | |

| Body | Alder 2 Piece | ← |

|---|---|---|

| Neck | Timeless Timber Maple 1 Piece , Smooth Grip | ← |

| Finger Board | Rosewood , CFS , 432mm Scale , 20F | ← |

| Peg | GOTOH GB640 | ← |

| Bridge | Fender USA Vintage Spiral | ← |

| Circuit | Passive | ← |

| Pickup | Seymour Duncan SJB-1 Set | ← |

| 3Control | 2 Vol , 1 Tone (USA Assy , Orange Drop) | Vol , Bal , Tone (USA Assy , Orange Drop) |

| Strap Pin | GOTOH EP-B3 | ← |

| Weight | 3.8kg | ← |

| Ohter | TensionPin変更, SUSビズ, ノイズ処理 |

以前のアクティブベースが、電池を交換するたびに電池ボックス周辺で断線を繰り返していたので、パッシブベースを買うことを決めた。

以前のベースがFUJIGEN製で扱いやすかったので、意を決して池袋のフジゲンカスタムハウスへ。

ベーシックなパッシブのジャズべ、ポップなカラー、頑丈で艶消しの扱いやすいネック、軽いボディ・・・

だいぶ予算オーバーで迷って、迷って、迷った挙句、手ぶらでは帰れないと、連れて帰ることを決意。いまはあの時決めておいてよかったと思っている。

こちらは2014年3月から。

2014年リニューアル前のFUJIGEN Neo Classicシリーズのジャズベース。

フジゲンカスタムハウス特別仕様の1本限りのオリジナルコンポーネントモデル。

このオーダーメイドのような、同じものを持っているひとは他に誰もいない感が持ってて誇らしく、愛着がわく。

見た目よし、軽量で弾きやすい、そして60年代王道Fenderジャズベースサウンド。

これから共に歩んでいこうと決めた相棒。

これより高級なベースはいくらでもあるけど、持った感じ、弾いた感じはやっぱりフジゲンのクラシックなジャズベーススタイル。

スペックひとつひとつ書いていく。

ボディ

重い、硬い、小さいほうが硬くドンシャリ寄りな音で、立ち上がりが早い傾向。

それを踏まえて、60年代Fenderジャズベースが代表的な王道のこのアルダー。

アッシュに比べ、ミッド寄りで甘いトーン、立ち上がりはちょっと遅めのイメージだったけれど、思ったよりはっきりとした出音で立ち上がりも遅くは感じない。

ちゃんと鳴るアルダーは硬い音、重い音こそ難しいけれど、広い範囲で鳴ってくれるし、素直で立ち上がりも早い。

対応ジャンルは広いと思う。

ネック

FUJIGEN特製、Timeless Timber。

アメリカの五大湖の湖底に眠っていた木材を引き上げ乾燥させた、目が詰まった銘木だそう。

黒ずんだ独特の木目。普通のメープルとの違いは音では感じないけれど、チューニングのズレが小さいので反りには強そう。

そしてSmooth Grip。ネック裏を塗装後、ヤスリで荒らしてサラサラとした手触りに仕上げたネック。

引っかかりづらく、汗を書いても滑りにくい。一度これに慣れるとこのネックじゃないと弾けなくなる。

音は補正が効くけど、弾く感触だけはベース本体で決まるので重要なポイント。

指板

すぐ汚れそう、手入れが難しそうという印象から敬遠していたローズウッド。

ただ使ってみると手触りがよく、弾きやすい。そして見た目も締まって見えて良い。

こまめにクロスで拭いてあげること、乾燥時は薄くレモンオイルで保湿。

手入れ自体は難しくないが、正直少し面倒。でもそこは愛着でもって。

ペグ

GOTOH製の軽いペグ。

音から考えると弦の振動を余すことなく伝えるためにはゴツくて重いほうが良いけれど、重いと持った時ヘッド落ちて弾きづらい。

全体の音のバランスもあるけれど、ボディがアルダーで軽量なら、少しでも軽くなるペグを付けるのはいい選択。

ブリッジ

以前のベースはBADASS BASS Ⅱだったので、クラシックなブリッジはちょっと不安があった。けれど、この選択も正解。ここにごっついブリッジつけちゃうとブライトに寄り過ぎちゃって、アルダーらしい温かみのある音が消えてしまう気がする。

そう思うとFenderジャズベースってパーツからなにやらすべて完成されてる。

ピックアップ

定番中の定番。セイモアダンカン。

作り、品質がしっかりしている印象だし、古き良きFenderの音を忠実に再現している(気がする。ビンテージはCD等から聴くことはあっても、弾く機会無いし)

モデルはVintage トーンはBass:6 Mid:4 Treble:6

トーンチャートだけ見るとドンシャリだけど、ボディとの相性もあってなのか、聴いた印象はフラットかつ角が取れた甘い音。

ただ若干ローが暴れ気味。アンプによっては扱いづらいときがあるのがたまにきず。

コントロール

2 Vol , 1 Tone から Vol , Bal , Tone の構成に変更。

フロントだけ、リアだけにするとどうしてもノイズが出るので、ボリュームが1個に統一、バランスが独立したほうが色々と楽。

ストラップピン

次の2号ベースでも同じことが言えるんだけど、複雑な形状、機構を持つストラップピンより、単純に傘の径が大きいストラップピンのほうが圧倒的に信頼度が高い。これにストラップラバー付けると完璧。

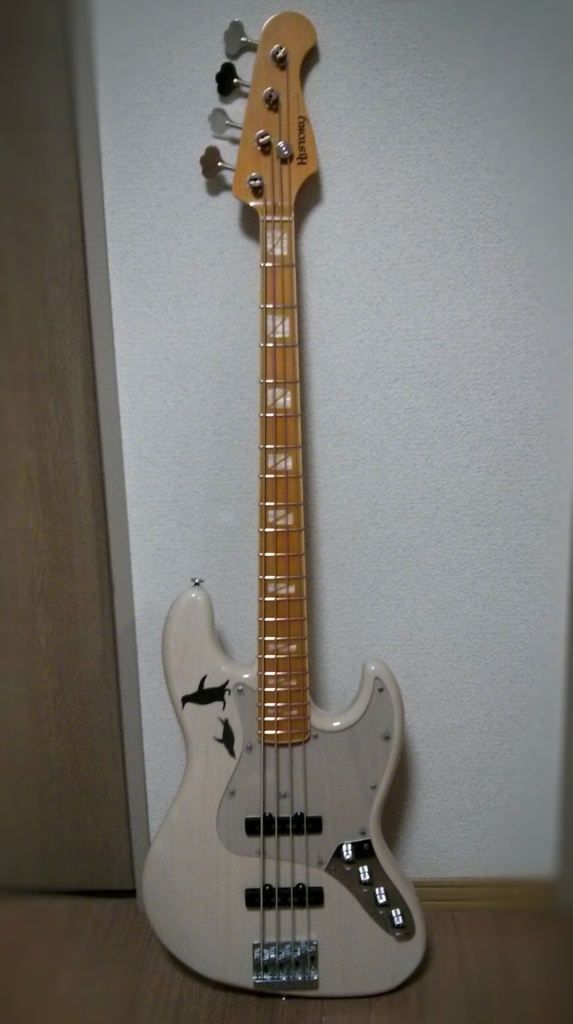

HISTORY ZJS-CFS(ベース)

| 改造前 | 改造後 | |

| Body | Light Weight Ash 2 Piece | ← |

|---|---|---|

| Neck | Maple 1 Piece , Smooth Grip | ← |

| Finger Board | Maple , CFS , 432mm Scale , 20F | ← |

| Peg | GOTOH FB-3 | GOTOH GB640 |

| Bridge | GOTOH 510B-4 | ← |

| Circuit | Active | Passive |

| Pickup | LOUIS CJ-1/2 | ← |

| 4Control | Vol , Bal , BassEQ , TrebleEQ | Vol , Bal , Tone , Parallel/Series SW |

| Strings | G-1 , D-2 , A-3 , E-4 | D-1 , A-2 , E-3 , B-4 |

| Strap Pin | SCHALLERSECURITY LOCK | GOTOH EP-B3 |

| Weight | 4.6kg | 4.2kg |

| Ohter | Nut削り、TensionPin変更 |

2005年5月から、FUJIGEN NCJB-EC/TT-AL/SBLを購入する2014年3月まで、約8年と10か月、現役で使い続けたのが、このHISTORY ZJS-CFS。

見た目普通の4弦ベースだけど、改造して5弦から2弦まで張れる仕様に。(1弦は捨ててる・・・)

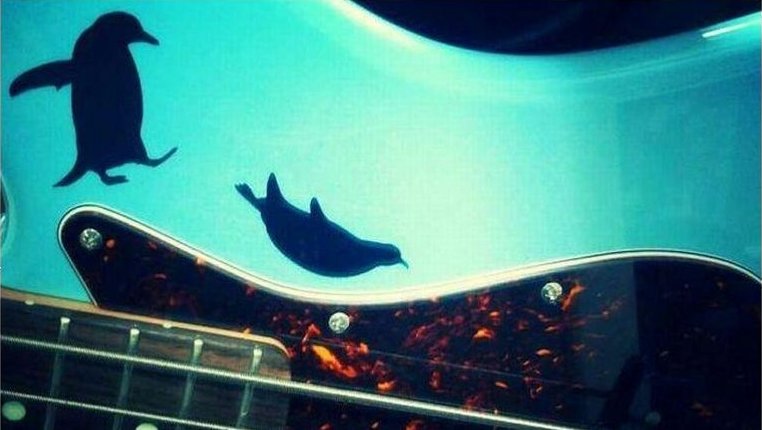

今回、5弦のLow-Bがどうしても必要になって、でも5弦買うのはなぁ・・・と思って、愛着あるのに出番が少なくなってしまったこのHISTORYのベースを再び活躍させるべく、5弦から2弦まで張れる様に改造してしまったものがこちら。ペンギンベース2号。

5弦対応は弦の太さに合わせてナット加工、高音弦側のテンションピンをテンションを緩める方向で変更、ブリッジ調整。

ほかに、

ヘッド落ちが気になっていたのと、精度がいまいちだったのでペグを変更。

Low-Bに不利で、配線トラブルが多かったアクティブサーキットをパッシブに変更。ノイズ処理も併せて実施。

パッシブ化に伴いコントロール関係も変更。一般的なジャズべに加えて、最近流行り?のパラレル/シリーズ(並列・直列)切り替えスイッチを搭載。スイッチを引き上げるとシリーズ化、ジャズべだけどプレべ・ハム寄りの音に変わる。

その他ストラップピンの変更、フレット磨き、SUSネジへの交換、分解掃除、ノイズ処理(内部塗装強化等)細かいところまでリペア、再セットアップしてもらいました。

変な改造でも快く、そして迅速、丁寧に実施していただいたのは

burrows(バロウズ) 水戸 http://rakinavi.com/detail/index_3.html

ありがとうございました。おすすめです。

改造前も改造後もすごく素直ですっきりとした音。

改造前のアクティブも、出音はアクティブ臭さが無くて、硬すぎず甘すぎない気持ちよく扱いやすい音。

改造後はそのままその個性を引き継いだような音。ピックアップは未交換でも、5弦が埋もれず暴れない、いい感じにまとまってる。

扱いやすさで言えば長年使っていることもあって、まだまだこっちかも。

割と5弦曲が多くて、サブのつもりがメインより活躍の場が広くて、うーんっていうところ。

足元関係

左から順番に

TC ELECTRONIC PolyTune 3(バッファ・チューナー)

MOOER Graphic B(イコライザ)

L.R.Baggs Stadium Electric Bass D.I.(DI、オーバードライブ、コンプレッサ)

MOOER Ensemble Queen(コーラス)

の順で直列接続。

それとNoah'sark DC-STICK(パワーサプライ)

究極はアン直だったり、ループスイッチャーで減衰少なくがっちり固める、アンプ持ち込みに行き着く気はしているけど、アンプの持ち込みは遠方だと面倒。足元を増やすのも、複数ベースも持ち込むのも、重い、でかいで面倒。

ということで、様々なアンプに対応しつつ、必要最小限の直列構成っていうのをコンセプトに組んでる。

前回からよりコンパクトな100円ショップのワイヤーネットに。

鉛筆でちょっと補強、固定は結束タイ、底面にクッション貼り付け。

それと全体的に踏んだり蹴ったりしても損傷、トラブルが起こりにくいように電線を保護(過保護)

IN側に緑、OUT側にオレンジのテープで識別して接続時間を短縮。

一応ノイズを気にして電源系と信号系を離してる。

TC ELECTRONIC PolyTune 3(チューナー)

以前から気になっていたBonafide BufferとPolyTuneが1個になったということで、即座に購入。

蓋開けないとバッファオン、オフが切り替えられない(この切り替えスイッチの存在を知らない人も多そう)のが難点。

とりあえずバッファはオンにしてる。多分音色が変わらないから耳でわかる、感じる効果は無いだろうけど、なんとなく気分がいい。

チューナーもストロボモードが付いて精度も反応スピードも非常に良い。

スイッチングノイズもなく、ボタンもソフトでいい感じ。

売り上げランキング: 3,363

MOOER Graphic B(イコライザ)

コンパクトで軽量なグライコ。

アンプやDIのトーンや付属のイコライザでもある程度補正が効くけど、やっぱりそのキャラクターが強く出ちゃうから、補正目的ならベース側に置いておくべきという結論。ZOOMのマルチストンプでやろうと思っていたけど、直感的に操作しづらいし、その他の音色との共存が難しいので個別に。最低限でコンパクトで扱いやすい安価なMOOER。

アンプで低音強すぎるなとか、高音が刺さるなとか、こっちのベースは中音が強いなとか、基本的にはカット側のみで使用。

もっと早く持っておくべきだったと思うぐらい、あってよかったと感じる場面が多い。

個人的で、偏った感想だけど、

- Ampeg、TRACE ELLIOT 低音、中低音が強い。ぼやけるときは少しカット。

- Hartke、GALLIEN-KRUEGER ドンシャリ。高音が刺さるようなら少しカット。

- Markbass フラット、少し丸みがあってで好み。補正が必要なところまでいかないことが多い。

ここにベースと環境を合わせて補正。

売り上げランキング: 42,184

L.R.Baggs Stadium Electric Bass D.I.(DI、オーバードライブ、コンプレッサ)

DI+オーバードライブ+コンプレッサ。

必要な要素が一体になったことに加え、Gainメーターも有り、それぞれの調整が分かりやすく直感的に調整できる。

- attack 高音を削るか、立たせるか

- growl オーバードライブをオンにすると、ボリュームの変化少なく歪む。

- fat 中音域のブースト

- comp 自然なかかりのコンプ。一方効果は分かりづらい。リミッターの代わり。

いろいろ調整しても好みの感じに落ち着いてくれる。ほかのDI、オーバードライブに浮気したけど、やっぱりこの音色が一番落ち着く。

特に歪み方が上品で丸く温かい。よくある原音と歪みのブレンドタイプではないところもポイント高い。(ブレンドタイプはベース音と歪みがバラバラになったような感覚で、個人的にまとめづらい)

調整しやすく丸い歪み、中音域のブースト、刺さる高音のコントロール、シンプルなコンプ。必要なものが全部好みの形にまとまっている。元々アコギのプリアンプなどをメインにしているメーカー。観点が新しいからか、よりユーザーよりのものに仕上がったのかなぁと。

基本的には歪みをONにしてgrowl、gainを10時ぐらいにブースト。曲調によっては歪みを入れたり入れなかったり。

attackは12時にクリック。アンプによって10時ぐらいに絞る。

compは12時固定。かかりが自然で潰しすぎないけど、このあたりが一番しっくり来る。

売り上げランキング: 66,133

MOOER Ensemble Queen(コーラス)

曲によって合ったほうが、ということで導入。使う機会は限定的。

BOSSとか、ZOOMのマルチストンプで代用してたんだけど、軽さ、スペースと直感的ないじりやすさでここもMOOERに。

扱いやすい自然なかかり方なので、コーラス以外もMOOERで検討かな。

売り上げランキング: 56,986

Noah'sark DC-STICK(パワーサプライ)

AC100Vコンセントから各エフェクターにDC9Vを供給するパワーサプライ。

コンセントから線だけが分岐して伸びているアダプタを使っていたけれど,使っていない線の絶縁とか,配線がごちゃごちゃなったりするのでパワーサプライ導入。

Custom Audio Japan AC/DC Station IIIからの交換。スペース効率の良さと、電池電圧に合わせた9.6V供給が気に入って入れ替え。

売り上げランキング: 154

CUSTOM AUDIO JAPAN(シールド)

CUSTOM AUDIO JAPANで統一。原音重視、細く扱いやすい。

これまでは太いが正義と思っていたけれど、消耗品と割り切ってフラットでシンプルなシールドがいいなと変わってきた。

ちなみに3mで約215g。以前のものから100g以上軽い。

売り上げランキング: 6,741

売り上げランキング: 4,462

ELIXIR NANOWEB(弦)

弦はエリクサーのライトゲージ。コーティング弦を使いだしてから弦の滑る感じ・引っかかる感じのバランスがちょうどよく、フィンガーイースが不要になった。それ以来、長持ちもあってずーっとエリクサー。

ピック弾きの弾きやすさと音の重さのバランスから3,4弦はライトゲージ。

NANOWEB LIGHT LONG SCALE #14052 LIGHT / 045、065、080、100

売り上げランキング: 816

Jim Dunlop Tortex Triangle 0.88(ピック)

定番のピック。使い込んでも毛羽立ちづらい、滑りづらい、手に馴染む。

これも弾きやすさと音の重さのバランスで0.88。

売り上げランキング: 8,432

IGiG G315B(ケース)

保護と収納が充実した安心感、使い勝手が良いギグケース。

横に広がらないスッキリしたデザイン。

横に広がらないスッキリしたデザイン。

唯一希望を言えば中央に持ち手が欲しかった。

ネックに大型クッションがあって安心感がある。

ネックに大型クッションがあって安心感がある。

全体的にクッションが集めな点もポイント。

底面はストラップピンに合わせて段差をつけてクッションが配置されている。

底面はストラップピンに合わせて段差をつけてクッションが配置されている。

ケース全体が収納エリアになっていて非常に広い。

ケース全体が収納エリアになっていて非常に広い。

シールド掛けなど細かい配慮が嬉しい。

15.4ワイド(425×330)のPCケースなら収納可能。

これでエフェクターケースを別に持ち歩く必要がなくなった。

売り上げランキング: 21,073

CRESCENDO / Woodwind(イヤープラグ/耳栓)

イヤーチップは硬すぎず柔らかすぎず、カナル型のイヤーチップと同じ感触。

遮音度合いが変えられる、脱着式の樹脂チップのようなフィルターが付属する。

筒状のケースが付属するが、突っかかって取り出しにくいことが多い。

ミディアム、ラージが1セットずつ入っている。

用途に合わせて20種類近くあるなかで、Woodwindは一番遮音性が低いもの。

シャリシャリ、キンキンとした音だけうまくカットしてくれるので、スタジオでも違和感なく、いろんな音に気を使えるようになり、後の耳鳴りが減る。

スタジオに、ライブに、フェスに欠かせない耳栓。

本当はフィルターを入れて使うのが正しいんだけど、フィルター無しで使ってる。

自然な感じで高音だけ抑えれるのでこれぐらいがちょうどいい。

売り上げランキング: 6,067

![IGIG G315B [Black/Black] [ベース用ギグケース]](http://g-ecx.images-amazon.com/images/G/09/nav2/dp/no-image-no-ciu.gif)